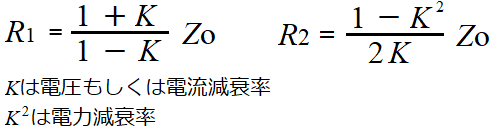

今回も引き続きπ型アッテネータのお話です。前回はπ型アッテネータの抵抗値を算出するために以下の式を求めました。

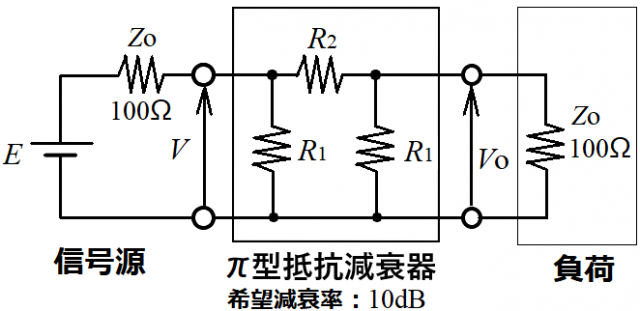

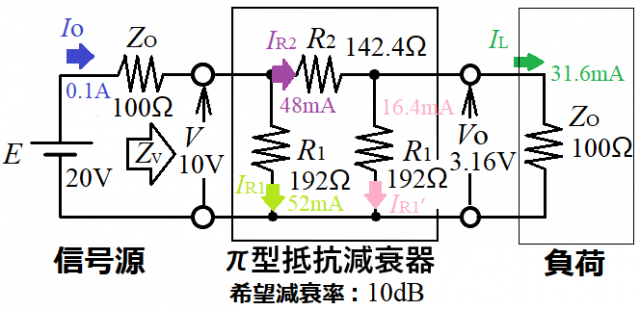

今回は、π型アッテネータを組んでみよう。なみりん、下の回路の抵抗値R1、R2を求めてくれないか。信号源の出力インピーダンスZOと負荷ZOは100Ωで、希望減衰率は10dBとしよう。

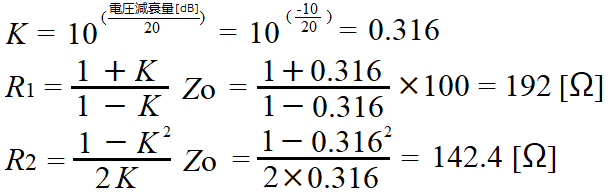

前回(#080 EMI対策 ~ π型アッテネータ ~)求めた式を使えば、下の計算で簡単に求まりますね。

最初に電圧減衰率KはdB(対数)なので、真数に戻します。この回路のKは、0.316 です。

R1=192Ω、R2=142.4Ωと求めることができました。

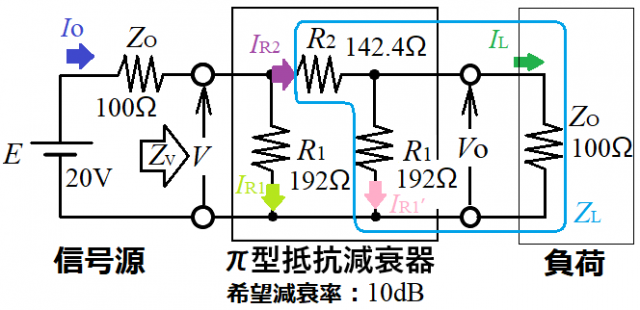

よしっ、ここで求めたR1=192ΩとR2=142.4Ωが、希望通り10dB減衰できているか、確認してみよう。信号源はE=20Vとしよう。確認方法は、総電流と各電流を求めるのじゃ。IR1とILがわかれば、Kが求まるぞ。

総電流IOを求めるためにVから負荷を見た時の合成インピーダンスZVを求めます。

ZVはR1とZL(水色の枠)の並列接続になるので先にZLを求めたいと思います。

ZL=R2+(R1×ZO)/(R1+ZO)=142.4+(192×100)/(192+100)=208.2[Ω]

ZV=(R1×ZL)/(R1+ZL)=(192×208.2)/(192+208.2)≒100[Ω]

ZVは信号源の出力インピーダンスZOや負荷ZOと一致しますね。

総電流IOは、

IO=E/(ZV+ZO)=20/(100+100)=20/200=0.1[A]

次は、IR1とIR2を求めてみよう。

はい、VとR1とZLで求まりますね。先にVを求めておきます。

V=IO×ZV=0.1×100=10[V]

IR1=V/R1=10/192=0.052[A]

IR2=V/ZL=10/208.2=0.048[A]

次は、IR1’とILはどうなるかの?

IR1’とILは、R1と負荷ZOの抵抗の比率とIR2の積で求まります。

IR1’= IR2×ZO/(R1+ZO)=0.048×100/(192+100)=0.0164[A]

IL= IR2×R1/(R1+ZO)=0.048×192/(192+100)=0.0316「A」

これで回路に流れる電流が求まったな。したがってVOは、

VO=IL×ZO=0.0316×100=3.16[V]

VOが分かったので、電圧減衰率Kを求めてみよう。

はい、電圧減衰率Kを求めます。

K=VO/V=3.16/10=0.316

=20×log(0.316)= -10[dB]

これで、希望減衰率10dBと一致することを確認しました。

うむ、よろしい。ここまでに学んだT型・π型アッテネータ回路の信号源は、直流電源Eになっておるが、寄生インダクタンスや寄生キャパシタンスが見えてくる高周波信号源では設計通りの減衰率が得られない場合があるので、必ずパワーメータや、スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザで希望する周波数や帯域での減衰率を確認しておくこと。これでアッテネータのお話は終わりじゃ。

ノイズが重畳したと思われる伝送線路や、信号入力を下げる目的で、手元にアッテネータがなかった時、簡易的に使ってみようかな。

今回は、T型とπ型アッテネータの抵抗値の決め方を習得できました。

昇平博士、ありがとうございました。