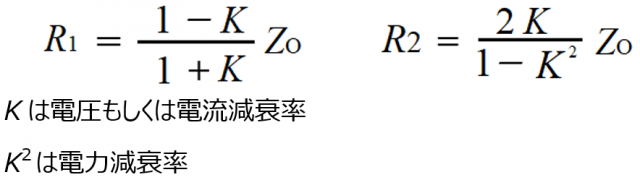

今回も引き続きT型アッテネータのお話です。前回はT型アッテネータの抵抗値を算出するために以下の式を求めました。

今回は、実際にT型アッテネータを組んでみよう。

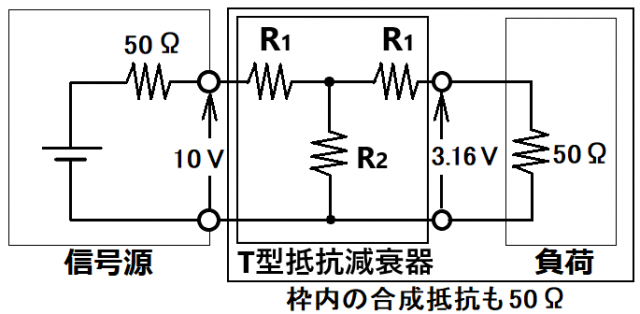

なみりん、下の回路のT型アッテネータの抵抗値R1、R2を求めてくれないか。

前回(#077 EMI対策 ~ T型アッテネータ ~)求めた式を使えば、下記の計算で簡単に求まりますね。

最初に電圧減衰率Kを求めます。この回路のKは、0.316 です。

R1=26Ω、R2=35.1Ωを求めることができました。

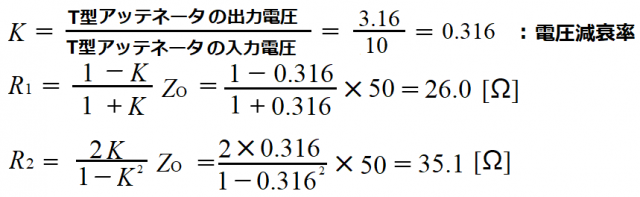

次は、T型アッテネータの入力側と出力側の電力を求め、電力減衰率K2を求めるのじゃ。

さらにK2の平方根を取ることで電圧減衰率Kを求めてみよう。

T型アッテネータの入力と出力電力から電力減衰率K2を求めました。

K2の平方根を取ると電圧減衰率Kも求められました。

このT型アッテネータは電力・電圧減衰率を対数表現すると10dBの減衰量であることがわかる。

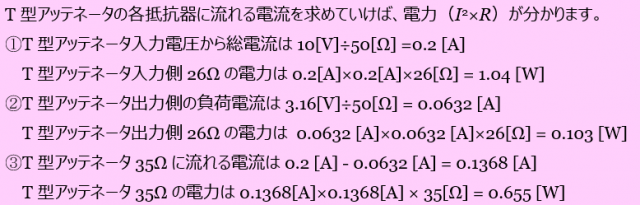

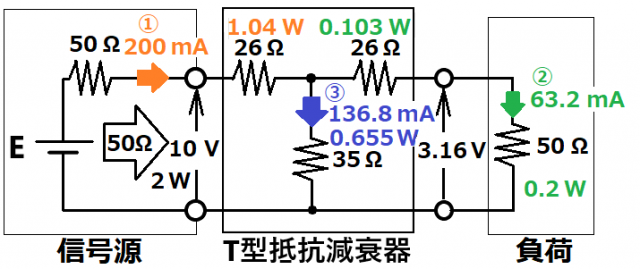

次に、T型アッテネータとして抵抗器を使う場合は、各々の抵抗器の消費電力を把握し、それを満たした定格電力の抵抗器を選定せねばならん。さっそく各抵抗器の電力を求めてみるのじゃ。

この計算結果から、アッテネータ入力側の26Ωは1.04W以上、出力側の26Ωは0.103W以上、35Ωは0.655W以上の抵抗器を使用しなければならないことが分かりました。

うむ、よろしい。

次回はπ型アッテネータについてお話ししよう。