#071に引き続き、キャパシタの共振のお話です。

前回と同じようにExcelで作った計算ツールを使って、今回はキャパシタの自己共振周波数のインピーダンスを下げる方法について検討してみよう。

キャパシタのインピーダンスを下げるにはESRとESLが最も低いキャパシタを使えばいいですが、希望するような低インピーダンスキャパシタがメーカのラインナップにない場合はどうすればいいですか。

おっ。なみりん、いい質問じゃな。

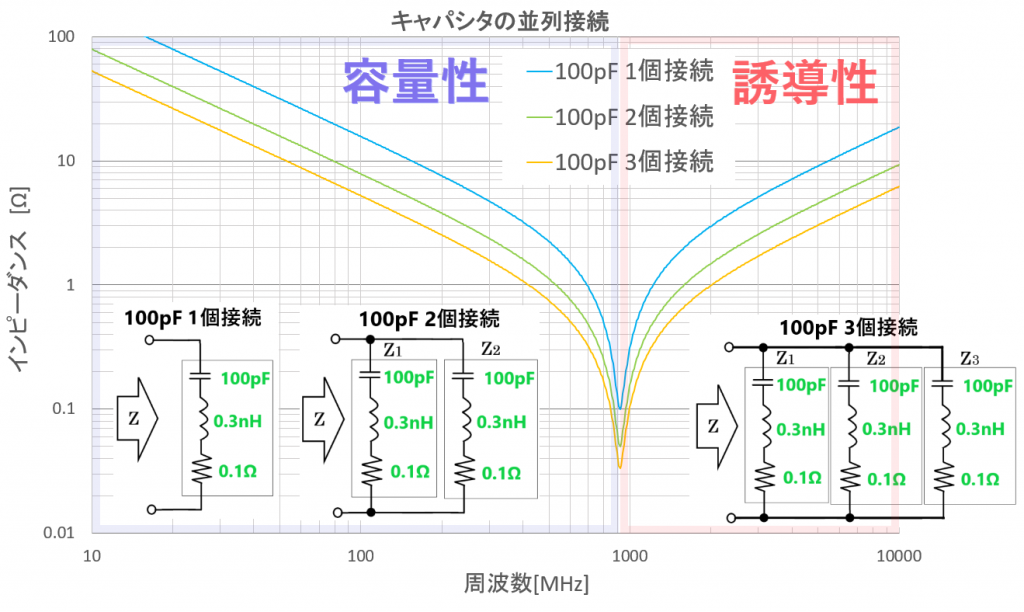

それは同じ特性(C、ESR、ESL)のキャパシタを並列に接続することでインピーダンスを下げることができるんじゃよ。さっそく計算ツールでインピーダンスの振る舞いを調べてみよう。

あら!?

同じ特性のキャパシタを1個、2個と増やしても自己共振周波数は変わっていないのに、自己共振時のインピーダンス、容量性領域のインピーダンス、誘導性領域のインピーダンスがともに下がっているわ。

そうなのじゃ。同じ特性のキャパシタを並列に接続することでインピーダンスをさらに下げることができるのじゃ。

同じ場所に同じ特性・定数のキャパシタを複数実装した基板を見たことがあるけれど、そういった理由があったのですね。

今回は並列接続したキャパシタのインピーダンスの振る舞いについて、計算ツールを作りながら理解を深めることができました。煩わしい複素数の計算もExcelの複素関数を使うことで計算が楽になりました。それだけでなく、これまで気になっていたキャパシタのインピーダンスに関わるもやもやが解消できました。昇平博士、ありがとうございました。