#69に引き続いて、キャパシタの共振のお話です。

今回は2つのキャパシタのESLについて検討します。

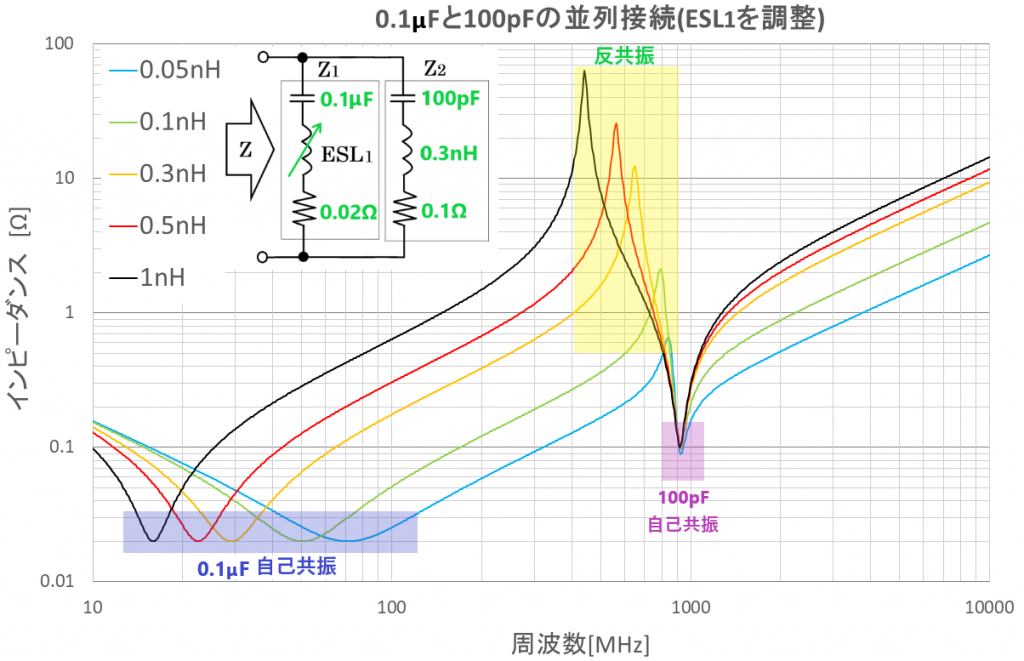

最初に、反共振周波数のインピーダンスを下げるために0.1μFのESLを振ってみよう。

●検討3

キャパシタの定数を0.1μFと100pFに設定する。

0.1μFのESR1は0.02Ω、100pFのESR2は0.1Ωに固定する。

100pFのESL2は0.3nHに固定し、0.1μFのESL1を振ってみよう。

0.1μFのESL1振ってみました。

0.1μFの自己共振周波数と反共振周波数のインピーダンスに変化がありますね。

ESL1値が高くなると、0.1μFの自己共振周波数が下がり、反共振周波数付近のインピーダンスは高くなりました。反共振周波数のインピーダンスを下げたいのでESL1は下げればいいですね。

そうじゃな。ただしESL1を下げたかわりに0.1μFの自己共振周波数は高くなるので気を付けるんじゃよ。つぎは、100pFのESL2を振ってみようか。

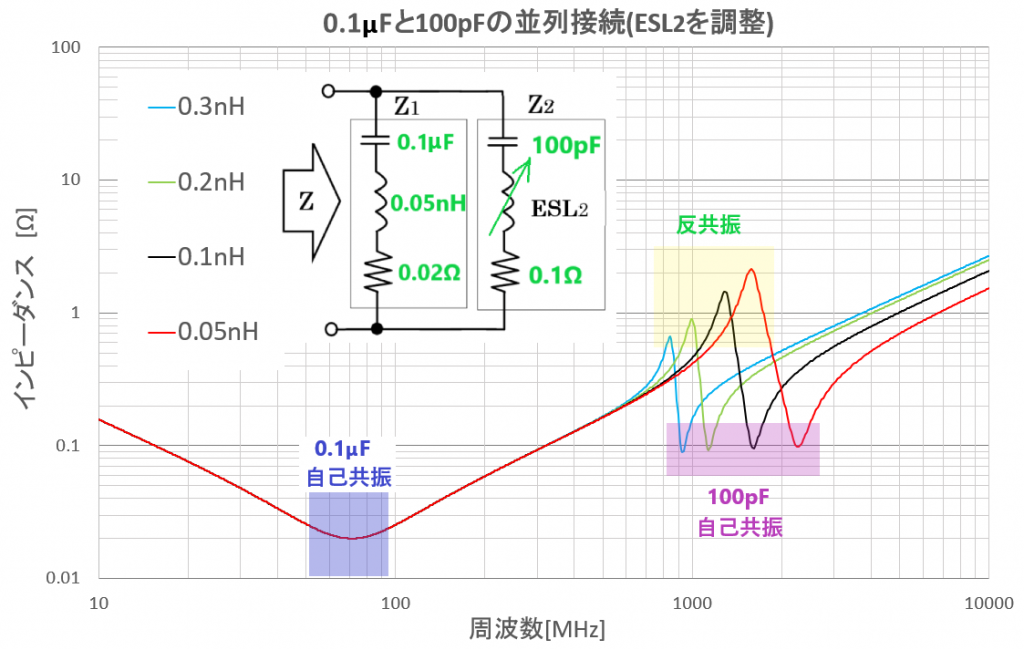

100pFのESL2を振ってみました。ESL2を大きくすると反共振のインピーダンスが下がり、100pFの自己共振周波数も低くなりました。100pFのESL2も下げればよいと思ったんですが、反共振周波数のインピーダンスが高くなってしまいます。

そうじゃな、ここではESL2を調整することで100pFの自己共振周波数と反共振周波数が変化する。自己共振周波数のインピーダンスはESRのみで決まるが反共振周波数のインピーダンスはESLの影響も受けるので注意が必要じゃ。

なみりんよ、ノイズ対策では何を重点に検討すればよいかの。

ノイズ対策ではどの周波数帯域のインピーダンスを下げたいのかを明確にして検討すべきですね。

そうじゃな。

この対策方針があるかないかで、検討進捗もかなり変わってくるぞ。

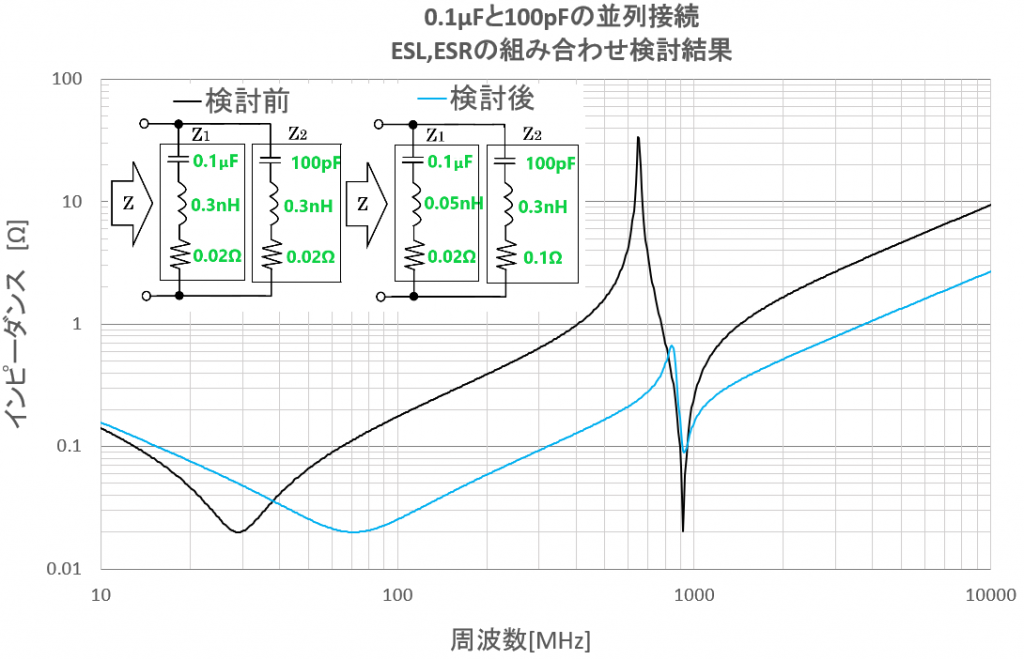

下の図にキャパシタのESR、ESL検討前後のインピーダンスをのせておこう。反共振のインピーダンスを抑えつつ、広い帯域で低インピーダンスになるように定数を選択しておる。