今回は、オーバーシュートのお話です。

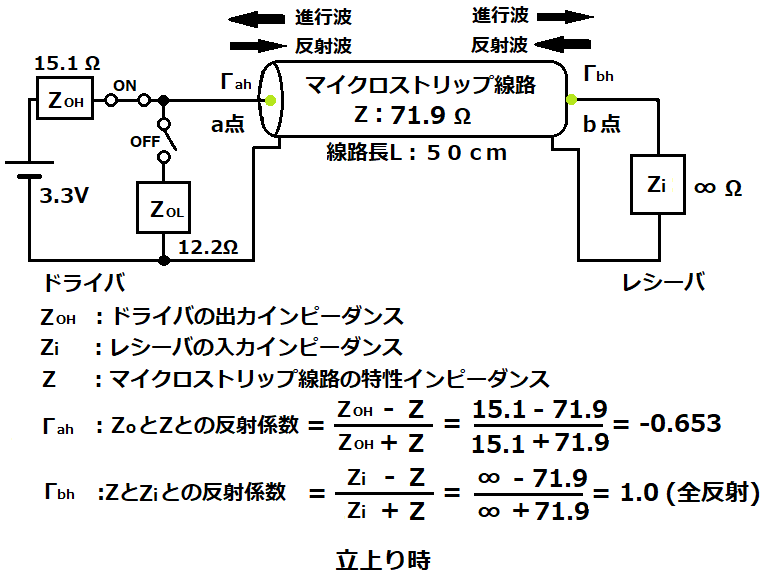

前回は、下の図まで話を進めていたので、続けて反射波の動きを追ってみよう。

ここからどのように調べるんですか?

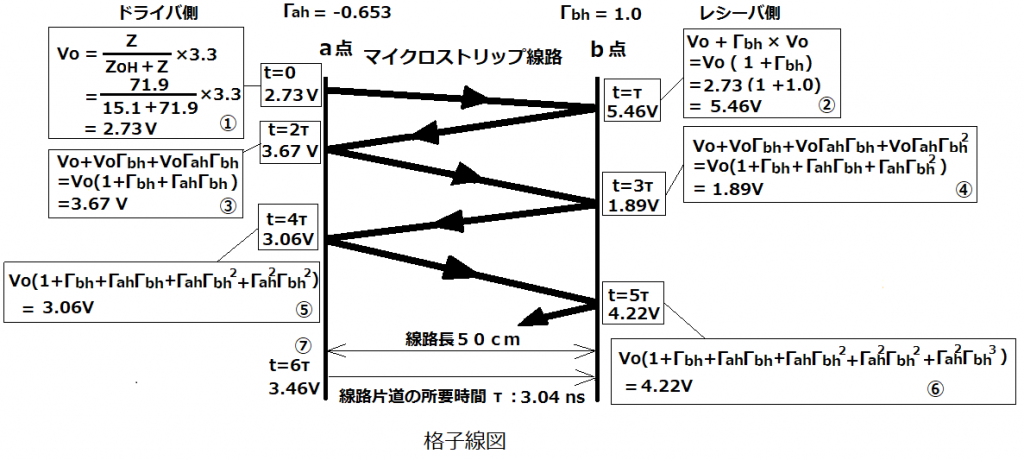

下の図はa点とb点での反射を示しており、これを格子線図とよんでいる。順番に説明しよう。 ① ドライバの出力は、3.3V電源をZOHとZで分割した2.73Vをa点からb点へ出力する。最初は反射がないので2.73Vがb点に向かう。 ② b点に到達した2.73Vは、Γbh=1.0に伴い2.73Vを加算した5.46Vがa点に戻る。 この現象が全反射なのじゃ。

③ t=2T(a点)では、5.46Vに2.73V×Γbh(1.0)×Γah(-0.653)が加算され3.67Vが合成。 ④ t=3T(b点)では3.67Vに2.73V×Γah×Γbh2が加算され1.89Vが合成。 ⑤ t=4T(a点)では1.89Vに2.73V×Γbh2×Γah2が加算され3.06Vが合成されます。 格子線図の式には、時間tがT、2T、3T、4Tと経過するたびに反射量がどんどん積み重なっていることが分かりますね。

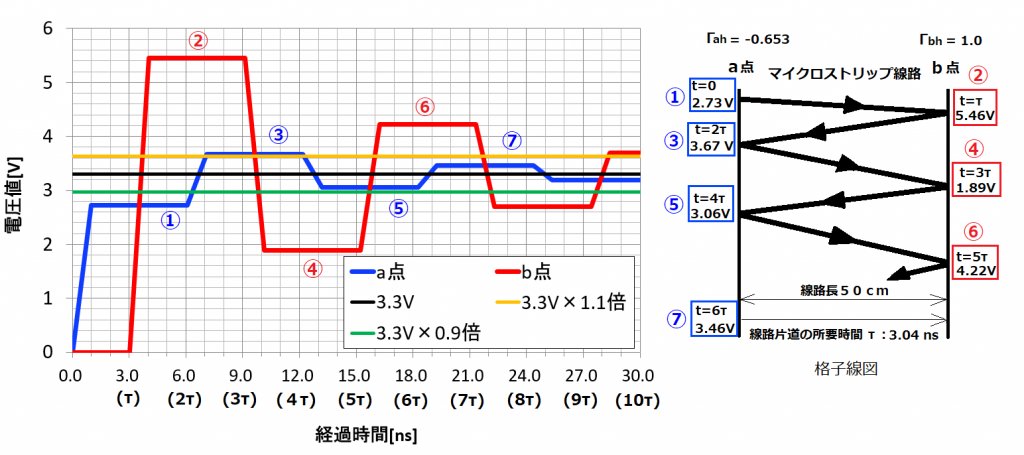

次の図は、上のa点とb点の格子図から時間軸で電圧変化を表現したものじゃ。

b点のレシーバ入力端には、最大5.46Vのオーバーシュートがあるわね。 電源電圧3.3Vをはるかに越えているので改善しないといけないわ。 昇平博士、立下り波形はどのような動作になるんですか?

立下り波形については、次回お話しよう。

次回は、アンダーシュートのお話です。