#057 EMI対策 ~伝送線路1(電気信号の伝搬速度)~

今回は、電気信号の伝搬速度のお話です。

伝送線路の話を始める前に、、、 なみりん、光の速度ってどれくらいか知ってるかい?

秒速30万キロメートルです。

そうだね、3×108 m/s じゃ。 Wikipediaによると地球の赤道での半径が6378.1 kmとなっており、 地球1周は40075 kmになる。 これは1秒間に地球を約7周半回ったことになる。

想像がつかないくらい速いわー。 ところで昇平博士、電気信号の伝搬速度はどうなるのですか?

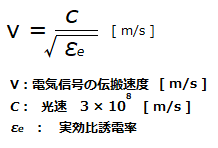

電気信号だと真空中であれば光速と同じになるんじゃが、右のような関係があり、媒質(誘電体)の中を伝搬する電気信号は光速より遅くなるのじゃ。

通常媒質の比誘電率はεrで表現する。真空中であればεrは、1。基板の絶縁物として使われているFR4は4.7である。

右の関係式はεrではなく実効比誘電率εeで表現しておる。

実際、基板の線路仕様によっては比誘電率εrだけじゃなく基板の信号線幅、信号線とGND間で形成する絶縁物の厚みや信号線と隣接するGNDパターンとの距離で比誘電率が変わってくるため実効比誘電率εeで表現してるんじゃよ。

電気信号だと真空中であれば光速と同じになるんじゃが、右のような関係があり、媒質(誘電体)の中を伝搬する電気信号は光速より遅くなるのじゃ。

通常媒質の比誘電率はεrで表現する。真空中であればεrは、1。基板の絶縁物として使われているFR4は4.7である。

右の関係式はεrではなく実効比誘電率εeで表現しておる。

実際、基板の線路仕様によっては比誘電率εrだけじゃなく基板の信号線幅、信号線とGND間で形成する絶縁物の厚みや信号線と隣接するGNDパターンとの距離で比誘電率が変わってくるため実効比誘電率εeで表現してるんじゃよ。

電気信号の伝搬速度は、どの信号線も同じだと思っていました。 1枚の基板の中には、ストリップ線路をはじめ、マイクロストリップ線路やコプレーナ線路などがあり、線路ごとに実効比誘電率が異なるってことは伝搬速度も異なりますよね!?

そうなのじゃ。

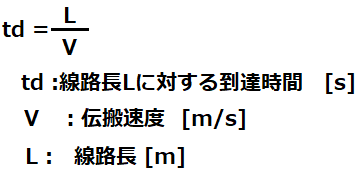

線路長が同じでも線路仕様が違うと到達時間tdも数100ps ~ 数ns変わってくる。

ちなみに任意線路長Lの到達時間は、右の式で求めることができる。

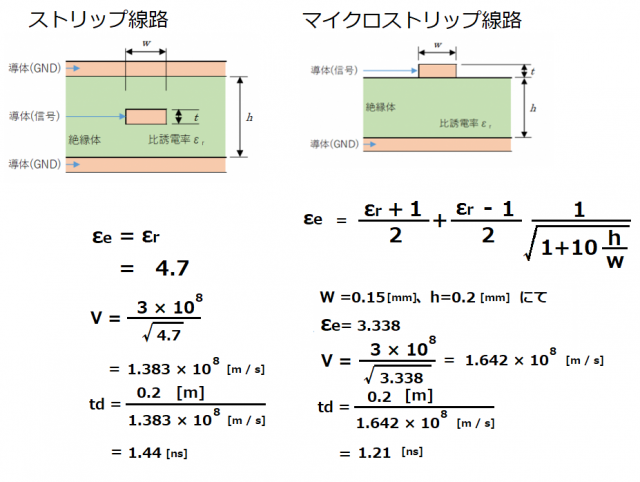

下の図は絶縁物にFR4(εr = 4.7)を使用した時の、ストリップ線路とマイクロストリップ線路の実効比誘電率と線路長20cm時の到達時間を示しておる。

そうなのじゃ。

線路長が同じでも線路仕様が違うと到達時間tdも数100ps ~ 数ns変わってくる。

ちなみに任意線路長Lの到達時間は、右の式で求めることができる。

下の図は絶縁物にFR4(εr = 4.7)を使用した時の、ストリップ線路とマイクロストリップ線路の実効比誘電率と線路長20cm時の到達時間を示しておる。

確かに同じ長さの線路でも線路仕様が異なると到達時間も違いますね。 クロック信号に同期したデータ通信は、本来であればクロック信号とデータ信号が同時に出力された場合は、同じ時間に受け側に到達しなければならないですよね。つまりクロック信号の配線に対して、データ信号の配線長や線路の実効比誘電率を合わせる配慮が必要ってことですね。

そういうことじゃな。 続きは次回にお話ししよう。