前回に続いて、コンデンサ(キャパシタ)のお話です。

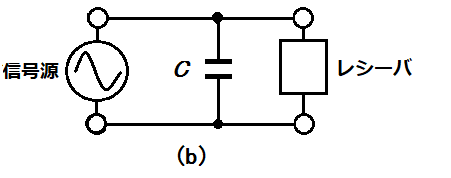

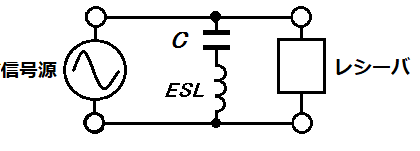

右図(b)は信号源とレシーバ間にキャパシタを

並列に接続した回路図じゃ。

右図(b)は信号源とレシーバ間にキャパシタを

並列に接続した回路図じゃ。

あれぇ~。

よくよく見ると波秀博士が言ってたバイパスコンデンサですょね!?

《#049 高周波 ~バイパスコンデンサ~ 参照》

あれぇ~。

よくよく見ると波秀博士が言ってたバイパスコンデンサですょね!?

《#049 高周波 ~バイパスコンデンサ~ 参照》

おおっ。よく気が付いたね。 さっそくこの回路について、信号周波数が低い場合と高い場合の回路動作が説明できるかな??

ハイ、昇平博士。

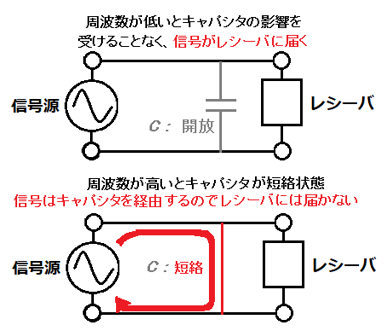

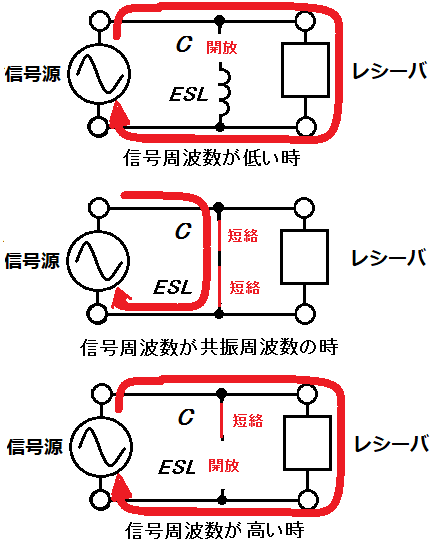

信号周波数の低い場合は、キャパシタのインピーダンスが高い(開放)のでレシーバにそのまま届きます。

逆に周波数が高くなると、キャパシタのインピーダンスは低く(短絡状態)なるので信号はキャパシタを経由して信号源に戻ります。したがってレシーバに信号は届きません。

ハイ、昇平博士。

信号周波数の低い場合は、キャパシタのインピーダンスが高い(開放)のでレシーバにそのまま届きます。

逆に周波数が高くなると、キャパシタのインピーダンスは低く(短絡状態)なるので信号はキャパシタを経由して信号源に戻ります。したがってレシーバに信号は届きません。

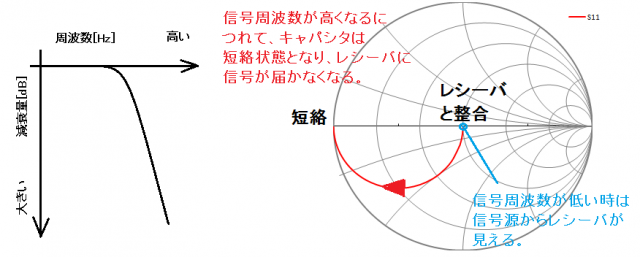

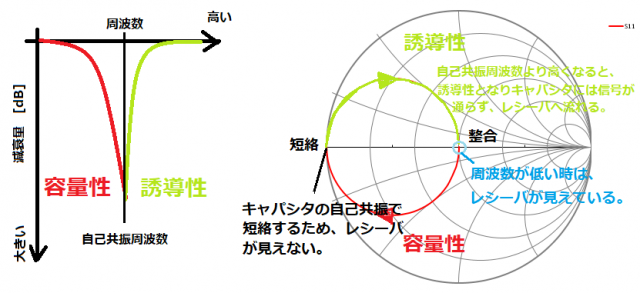

そうじゃな。 これはローパスフィルタ(Low Pass Filter)と呼ぶわけだね。 信号源からレシーバの見え具合を反射状態(Sパラメータ)で表現したものが下の図じゃ。 周波数が低いときは、キャパシタの影響を受けることなく信号源からレシーバがそのまま見える。 次に周波数を徐々に高くすると軌跡は次第にレシーバから離れ、さらに高くすると短絡状態になることを示しておるのじゃ。

なみりん、右のようにキャパシタ内部に等価インダクタンス(ESL)を追加するとどんな動作になるのかな??

なみりん、右のようにキャパシタ内部に等価インダクタンス(ESL)を追加するとどんな動作になるのかな??

えっと。。

CとESLがそのものは直列接続していますが、信号源とレシーバの間を並列に接続しています。

なので、、信号周波数が低い時と、高い時は信号がレシーバに届きますが、信号周波数が共振周波数の時は、CとESLが短絡状態になるのでレシーバに信号が届かなくなります。

えっと。。

CとESLがそのものは直列接続していますが、信号源とレシーバの間を並列に接続しています。

なので、、信号周波数が低い時と、高い時は信号がレシーバに届きますが、信号周波数が共振周波数の時は、CとESLが短絡状態になるのでレシーバに信号が届かなくなります。

そうなのじゃ。 ちなみにCとESLで生じた共振周波数は、「自己共振周波数」とよぶのじゃ。 なみりん、これらを踏まえてもう一度信号源からレシーバの見え具合を反射状態(Sパラメータ)で見てみようか。下の図を見るがよい。信号周波数が低い時は、信号がレシーバへ届く。次第に信号周波数が高くなるとキャパシタは誘導性として軌跡を描きレシーバから離れる。やがて自己共振周波数に到達すると、キャパシタは短絡状態となり信号がレシーバへまったく届かなくなる。 さらに自己共振周波数を境にキャパシタが誘導性に変わり、再びレシーバに信号が届きはじめるのじゃ。

このつなぎ方だと、伝送線路上の信号周波数はキャパシタの自己共振周波数と 重複しないように気をつけなきゃいけないわね。 博士、EMI対策ではどのように使えばいいんですか?

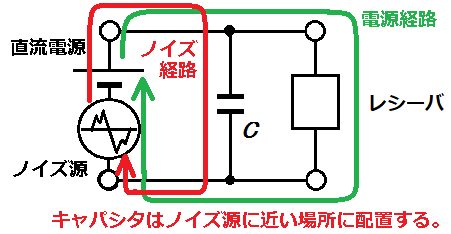

EMI対策で使う場合は、ノイズをレシーバに

伝わらないように使う。つまり、ノイズだけをキャパシタで経由させてノイズ源に戻るように使うんじゃ。いわゆるバイパスコンデンサというやつじゃな。

もちろんノイズ周波数が分かっている事が前提じゃよ。

キャパシタの容量設定は、キャパシタの自己共振周波数とターゲットとなるノイズ周波数が同じようになる容量値を選べばよいのじゃ。

そしてキャパシタの配置方法じゃが、ノイズ源に出来るだけ近い場所に配置するんじゃ。

ノイズ経路は、可能なかぎり短い方が良いのじゃ。

EMI対策で使う場合は、ノイズをレシーバに

伝わらないように使う。つまり、ノイズだけをキャパシタで経由させてノイズ源に戻るように使うんじゃ。いわゆるバイパスコンデンサというやつじゃな。

もちろんノイズ周波数が分かっている事が前提じゃよ。

キャパシタの容量設定は、キャパシタの自己共振周波数とターゲットとなるノイズ周波数が同じようになる容量値を選べばよいのじゃ。

そしてキャパシタの配置方法じゃが、ノイズ源に出来るだけ近い場所に配置するんじゃ。

ノイズ経路は、可能なかぎり短い方が良いのじゃ。

博士! キャパシタって負荷電源の電圧降下や変動懸念を解決するため、電源端子に可能な限り近い場所に配置しますが、EMI対策ではノイズ源に出来るだけ近い場所に配置するんですね。キャパシタを配置する時は使用目的に合わせて配置しますね。 そしてキャパシタのつなぎ方をまとめると、自己共振周波数より低い周波数領域では ① 信号源とレシーバの間にキャパシタを直列に接続すると、ハイパスフィルタ。 ② 信号源とレシーバの間にキャパシタを並列に接続すると、ローパスフィルタ。 こちらも目的に合わせて使い分けますね。