前回に続いて、インダクタのお話です。

では2つ目のつなぎ方を話そう。

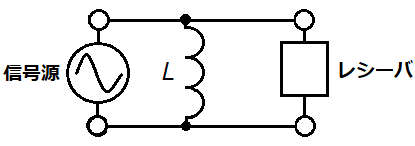

2つ目のつなぎ方は、図のように信号源とレシーバ線路間に並列にインダクタを入れた場合じゃ。

信号源の周波数を変化させるとレシーバ側にはどのように信号が伝わるか説明できるかい?

今までと同じように考えれば良いのじゃ。

2つ目のつなぎ方は、図のように信号源とレシーバ線路間に並列にインダクタを入れた場合じゃ。

信号源の周波数を変化させるとレシーバ側にはどのように信号が伝わるか説明できるかい?

今までと同じように考えれば良いのじゃ。

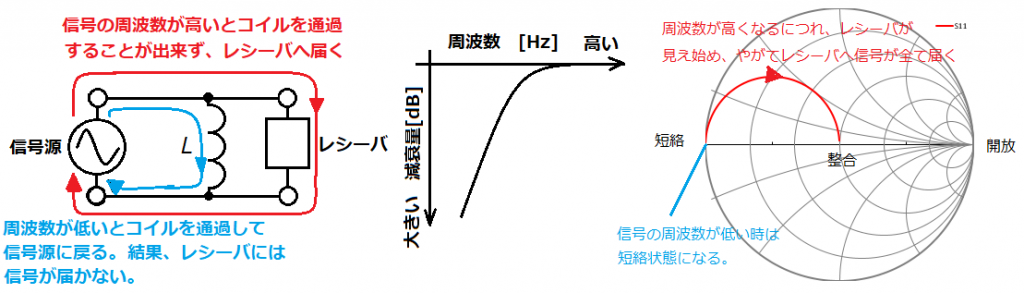

はい、昇平博士。 周波数が低いと信号はインピーダンスの低いインダクタの方に流れてしまい、レシーバには信号が届きません。逆に周波数が高くなるとインダクタのインピーダンスが高くなるのでレシーバ側に信号が伝わります。

そうじゃな。周波数の低い信号成分をインダクタに逃がして、高い信号成分をレシーバに伝送するのでハイパスフィルタ(High Pass Filter)と呼ぶわけだね。 前回と同様に信号の反射状態(Sパラメータ)を見てみよう。 周波数が低いときは信号源とレシーバ間とのインダクタによって短絡状態だが、周波数が徐々に高くすると軌跡はレシーバ側に近づき、さらに高くするとやがて信号が全てレシーバに伝わることを示しておる。

ここからは復習じゃが、前回と同じようにさらに周波数を高くするとどうなるかな?

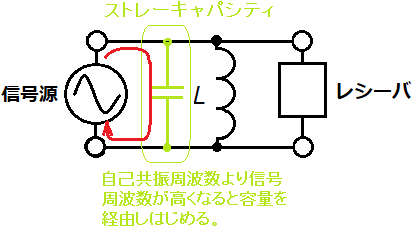

昇平博士、コイルの自己共振の話ですね。

インダクタには並列に見えない容量(ストレーキャパシティー)が存在します。

信号の周波数を高くし続けると、自己共振周波数を境に信号はストレーキャパシティに信号が流れ始め、信号源に戻ります。

その結果、レシーバに信号が届かなくなります。

昇平博士、コイルの自己共振の話ですね。

インダクタには並列に見えない容量(ストレーキャパシティー)が存在します。

信号の周波数を高くし続けると、自己共振周波数を境に信号はストレーキャパシティに信号が流れ始め、信号源に戻ります。

その結果、レシーバに信号が届かなくなります。

その通り。 インダクタの使い方をまとめると。。。 自己共振周波数より低い(インダクタンスとして作用する)領域では ① 送信と受信の線路間にインダクタを直列に接続するとローパスフィルタになる。 ② 送信と受信の線路間にインダクタを並列に接続するとハイパスフィルタになる。 なみりん、もう理解できたね??

はい。インダクタはつなぎ方によってローパスフィルタにもハイパスフィルタにもなるんですね。 昇平博士、次回は容量(コンデンサ)素子についても教えてください。